Bayangkan, Anda membaca sebuah karya sastra yang indah lagi menyentuh tentang segala hal yang baik lagi puitis ihwal perempuan. Namun, penulisnya ternyata penindas perempuan. Kemudian, Anda pun sering membaca tulisan yang memikat berisi ketakziman dan keyakinan terhadap nilai-nilai kemanusiaan secara filosofis. Namun, dalam kesehariannya sang penulis ternyata sangat tidak peduli terhadap manusia. Selain itu, Anda pun gemar membaca buku agama karya seorang teolog. Namun, dalam realitasnya, ternyata sang teolog sama sekali tidak mengamalkan apa-apa yang dituangkan dalam bukunya. Menghadapi fakta-fakta tersebut, kira-kira bagaimana reaksi Anda? Masih berhargakah karya mereka?

Tulisan dan Persona

Apakah tulisan niscaya mereprentasikan kepribadian, jalan dan pandangan hidup sang penulis? Sebelum Derrida tampil dengan pemikirannya tentang tulisan dan tawaran dekonstruksi, para pemikir sebelumnya—mulai dari Plato hingga Saussure—telah mencurigai tulisan sebagai medium yang berpotensi mencemari kemurnian ungkapan langsung. Ungkapan langsung, menurut para pemikir pra-Derrida, memuat inti pengetahuan serta “kebenaran” yang akan hilang ketika dituliskan, karena tulisan itu adalah ingatan palsu dan racun (pharmakon).

Apakah tulisan niscaya mereprentasikan kepribadian, jalan dan pandangan hidup sang penulis? Sebelum Derrida tampil dengan pemikirannya tentang tulisan dan tawaran dekonstruksi, para pemikir sebelumnya—mulai dari Plato hingga Saussure—telah mencurigai tulisan sebagai medium yang berpotensi mencemari kemurnian ungkapan langsung. Ungkapan langsung, menurut para pemikir pra-Derrida, memuat inti pengetahuan serta “kebenaran” yang akan hilang ketika dituliskan, karena tulisan itu adalah ingatan palsu dan racun (pharmakon).

Namun, Derrida berkilah, tulisan sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi penanda dari penanda. Seperti orang mencari makna kata dalam kamus, dia akan dituntun tanpa henti dari satu penanda ke penanda lainnya. Kecenderungan untuk mendapatkan "makna asli" tersebut dikritik oleh Derrida sebagai kecenderungan logosentris. Derrida menyodorkan bukti. Konsep differance adalah kata yang tidak bisa dibedakan dengan difference ketika diucapkan dalam bahasa Prancis. Perbedaannya hanya dapat ditemukan dalam tulisan, yaitu, perbedaan huruf 'a' dan 'e' di kedua istilah tersebut.

Namun, kritik Derrida tersebut lebih mengarah kepada aspek hermeneutis. Dalam pembelaan Derrida atas tulisan, kita mendapati kemungkinan tafsiran tak berkesudahan tanpa kemutlakan. Sementara, kecurigaan para pemikir sebelum Derrida terhadap tulisan, secara inheren mencakup pula kecurigaan terhadap penopengan tulisan sebagai representasi langsung sang penulisnya. Dalam ujaran lisan, setidaknya terdapat “suplemen” lain, seperti isyarat tubuh, ekspresi wajah, intonansi, isyarat ketaksadaran yang terejawantahkan, dan lain sebagainya. Sementara tulisan tidak segamblang itu.

Bahkan melalui apa yang dituliskannya, seseorang bisa saja dipersepsi sebagai sosok yang lain sama sekali. Terlebih apabila tulisan tersebut menyerupai pidato politikus, terkesan cerdas dan patriotis, namun menyembunyikan sekian kebohongan. Di titik-titik seperti inilah tulisan memperlihatkan fungsinya sebagai persona.

Persona, dalam bahasa Latin, artinya adalah topeng. Kata persona ini pulalah yang menjadi asal muasal istilah “personality” atau kepribadian. Terkait tentang tulisan, pengertian persona di sini merangkum kedua makna tersebut. Pertama, seperti pandangan para pemikir pra-Derrida, tulisan memang punya potensi menopengi. Ia menopengi ingatan sejati, pengetahuan murni, ungkapan langsung. Kedua, tulisan pun dapat menjadi topeng bagi sang penulis untuk mengkonstruksi citraan tertentu ihwal kepribadiannya. Tulisan yang paling sering dicurigai sebagai persona, misalnya, adalah otobiografi. Secara sinis, tulisan otobiografi sering dipandang sebagai seni menyembunyikan aib sembari menebar pesona.

Namun, dalam tulisan fiksi, aspek persona ini bisa menjadi lebih mengental dan tak tertebak, dikarenakan adanya unsur imajinasi. Misalnya, pada kasus penulis seperti Stephen King yang pernah menulis semacam otobiografi. Dalam otobiografi tersebut, pembaca nyaris sulit menemukan apa latar belakang atau sisi kepribadian King yang telah mencetaknya menjadi penulis banyak karya fiksi horor. Namun, umumnya pembaca tidak mempermasalahkan mengapa seorang penulis yang hidupnya relatif normal bisa memiliki imajinasi yang liar lagi mengerikan dalam karyanya.

Akan tetapi, berbeda penyikapannya apabila dalam tulisannya, sang penulis mengangkat isu-isu kemanusiaan. Misalnya, Gunther Grass, yang berhasil meraih penghargaan Nobel untuk bidang sastra. Sudah diketahui umum bahwa salah satu kriteria untuk mendapatkan Nobel adalah sumbangsih serta penghargaannya terhadap kemanusiaan. Begitu pula karya-karya Grass. Namun, ketika belakangan diketahui bahwa dia pernah menjadi tentara SS, maka publik pun mempertanyakan kesungguhan Grass mengangkat nilai-nilai kemanusiaan dalam karyanya. Akhirnya, publik pun kehilangan selera terhadap karya-karya Grass.

Sepertinya ada pemakluman bagi kegilaan imajinasi yang dijadikan persona penulis, namun tidak bagi tulisan yang dituding menjadi persona penulis yang memiliki dosa kemanusiaan.

Anonimitas dan Identitas

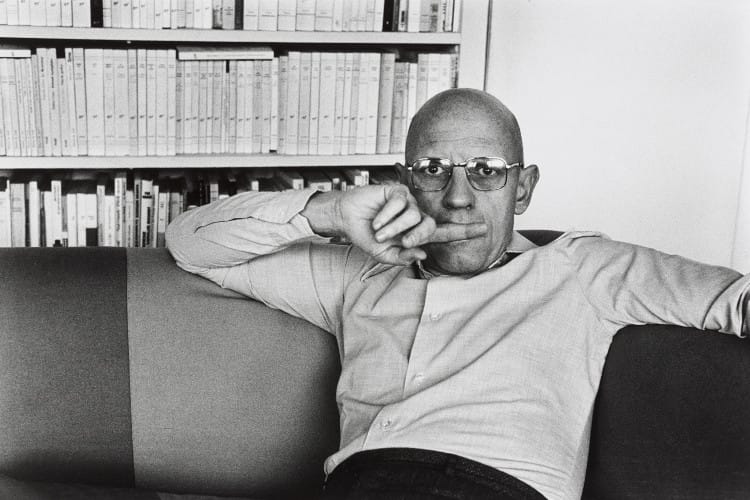

Suatu ketika, Foucault pernah berangan-angan. Bagaimana seandainya jika dalam setahun buku-buku terbit secara anonim? Tak ada satu pun nama pengarang yang dicantumkan di sampul depan. Foucault menyimpulkan tak akan terjadi apa pun, tak ada riak sensasi apa pun. Angan-angan Foucault tersebut setidaknya berakar dari keenganannya untuk diusik kehidupan pribadinya. Terlebih di Prancis pada masa itu kaum gay tidak bisa sebebas di Amerika. Selain itu, Foucault pun tidak terlalu gembira dengan keberhasilan penjualan buku Les Choses et Mots, karena dia yakin hanya segelintir pembaca saja yang benar-benar membaca buku rumit tersebut.

Pada akhirnya, Foucault memang mempertanyakan fungsi kepengarangan. Dia lebih bertekun untuk mencari kekuatan wacana yang menekan sang pengarang. Foucault bahkan menolak bahwa nama pengarang itu dapat mendefinisikan identitasnya. Jadi, apa perlunya kita tahu siapa yang menuliskan apa? Malahan, nama pengarang sebagai identitas berpotensi untuk membatasi peredarannya, karena tulisan diidentifikasikan dengan nama sang pengarang. Akibatnya, orang cenderung merespons berdasarkan nama sang pengarang, ketimbang kekuasaan yang menggerakan wacananya.

Namun, pandangan Foucault tersebut tidak sepenuhnya diamini. Bagaimanapun, baik secara awam maupun ilmiah, pembaca tetap memerlukan hal ihwal sang pengarang. Dan itu kerap digunakan untuk menelusuri berbagai penyebab lahirnya tulisan, bahkan untuk melihat keselarasannya dengan hidup sang pengarang. Namun, benar juga bahwa apa pun yang dituliskan tidak serta merta merepresentasikan “identitas” sang pengarang. Penisbatan seperti itu berpotensi besar menjadi kesalah-identifikasian diri seperti yang diuraikan Lacan.

Identitas, begitu kata Lacan, lahir dari kesalahpengenalan diri. Dia menyebutnya sebagai citra-cermin. Berawal ketika bayi berusia 8 bulan, dia mendapati dirinya berada di hadapan cermin. Saat itu, sang bayi menyadari bahwa dirinya berbeda—dan bukan menyatu—dengan sang ibu. Dia pun kemudian mengidentifikasi dirinya kepada bayangannya di cermin. Bayangan itu pun diklaim sebagai diri sejati. Maka, Lacan pun menyimpulkan bahwa di sinilah “Aku” lahir dari kesalahan identifikasi. Sehingga identitas pun lebih tepat dituliskan sebagai “I”-dentity. Ketika bayi tumbuh dewasa, cermin itu berganti wujud menjadi berbagai sistem representasi—bahasa, keluarga, sosial, budaya. Maka, diri selamanya teralienasi dari berbagai sistem representasi tersebut.

Begitu pula dengan tulisan sang pengarang. Ketika tulisan dibaca, ia seakan berfungsi menjadi “bayangan cermin” dari sang pengarang. Namun, sebagaimana cermin pun ada yang cekung, cembung, atau bergelombang, sehingga bayangan yang dipantulkannya pun terdistorsi, begitu pulalah tulisan sebagai persona identitas sang pengarang. Bahwa tidak semua yang dituliskan merepresentasikan siapa sang pengarangnya.

Tulisan bisa bersumber dari yang dipikirkan dan yang dilakoni. Yang dipikirkan itu bisa berupa pengetahuan nalar yang dia ketahui atau pahami, imajinasi, hasrat yang belum atau tidak tercapai, dan hal-hal sejenisnya. Sementara yang dilakoni itu adalah segala yang telah “menyatu” dalam denyut kehidupan sang pengarang, entah itu prinsip hidup yang memandu hidupnya, keimanan, ideologi, jalan hidup, dan berbagai hal yang, katakanlah, telah menjadi warna diri sang pengarang.

Tulisan dari yang dipikirkan itulah yang seringkali berpotensi menjadi persona atau identitas keliru yang dinisbatkan kepada sang pengarang. Sementara tulisan dari yang dilakoni, lebih mendekati aspek-aspek kehidupan yang memang digumuli akrab oleh sang pengarang.

Jika dimetaforakan, dalam diri manusia, yang dipikirkan dan yang dilakoni itu berada dalam dua ruang berbeda namun bersebelahan. Di antara keduanya, ada sebuah pintu penghubung. Terkadang pintu tersebut terbuka sehingga kedua ruang tersebut terhubung satu sama lain. Namun, seringkali pintu tersebut tertutup rapat, sehingga keduanya benar-benar menjadi ruang yang terpisah satu sama lain.

Perhatikan peristiwa kontroversial yang terjadi pada Martin Heidegger. Ketika tahun 1927, buku Sein und Zeit karyanya diterbitkan. Buku tersebut menjadi salah satu buku filsafat terpenting di abad 20 yang mengingatkan khalayak filsafat bahwa untuk sekian abad mereka telah melupakan Ada. Uraiannya tentang metafisika itu curam, tajam dan berliku. Namun, di penghujung 1931, dia menyatakan dukungannya terhadap Nazi. Tindakan ini menjadi catatan hitam Heidegger selamanya. Dan, melalui proses retrospektif, tiba-tiba saja sekian filsuf meyakini bahwa ada dimensi fasis dalam pemikiran Heidegger. Padahal, yang dipikirkan (Sein und Zeit)< mendahului yang dilakoni kemudian (dukungan terhadap Nazi). Sehingga, bisa jadi yang dipikirkan itu tidak sewarna dengan yang dilakoninya kemudian.

Hikmah dan Autentisitas

Kesejalanan antara yang dipikirkan dengan yang dilakoni juga menjadi salah satu perhatian utama kalangan agama. Apabila seorang pengarang menulis topik agama, disertai berbagai petuah bijak yang memiliki daya gugah untuk menggerakkan pembacanya menjadi lebih baik (baca: saleh), namun ternyata itu hanya perpanjangan dari yang dipikirkan dan bukan yang dilakoni sang pengarang, maka label yang dilekatkan adalah munafik. (Untuk pembahasan selanjutnya di bagian ini, landasannya dibatasi pada khazanah Islam.)

Kemunafikan itu sebenarnya memiliki banyak ciri, seperti cinta dunia, ingkar amanah, malas shalat dan lain sebagainya. Namun, ciri yang paling lazim diingat adalah ketidaksejalanan antara perkataan (yang dipikirkan) dan perbuatan (yang dilakoni). Namun, di kalangan agama, orang bukan cuma bereaksi sengit atas kemunafikan sang pengarang, tetapi juga terhadap kesesatan, rujukan sumber hukum yang diyakini lemah, latar belakang pendidikan yang dipandang otoritatif, perbedaan mazhab, pengalaman spiritual yang dinilai bidah, dan lain sebagainya. Kesemua penilaian tersebut bisa saja lahir mulai dari opini emosional, subjektivitas, arogansi keilmuan yang merasa otoritatif hingga penyingkapan spiritual.

Akan tetapi, di kalangan agama, sikap penolakan terhadap “dosa” sang pengarang—yang berbuntut pada penolakan terhadap karyanya—seringkali memperlihatkan standar ganda yang menggelikan. Para pemuka agama biasanya akan melarang para pengikutnya untuk membaca karya yang dinilai “sesat”. Namun, mereka umumnya akan menyemangati para pengikutnya untuk banyak membaca karya sains ilmiah—dengan dalih demi kemajuan umat Islam—sekalipun pengarangnya adalah seorang saintis yang ateis, misalnya.

Sebenarnya, semangat yang diajarkan oleh Rasulullah Saw bagi umat muslim adalah mengambil mutiara hikmah di mana pun itu berada, sekalipun meluncur dari lisan seorang munafik. Bahkan Imam Ali, khalifah keempat, juga pernah menyatakan bahwa hikmah itu tidak akan tenang berada di dada (shadr) seorang munafik, dan ia baru tenang ketika telah berkumpul di dada sang mukmin. Namun, seperti terlihat sebelumnya, di wilayah agama seringkali penilaian untuk suatu karya itu dilakukan secara oposisi biner (benar/salah), tak ada yang di antara, tak ada toleransi, tak ada mutiara hikmah apa pun yang bisa diambil. Malahan kalau bisa, dibakar habis saja. Sementara, di kalangan sufi sering dikemukakan bahwa hikmah adalah hartanya mukmin yang hilang, dan bisa saja ditemukan kembali di berbagai tempat tak terduga.

Ketidakserupaan antara yang dipikirkan dengan yang dilakoni di wilayah agama tidak hanya sebatas itu. Berbeda dengan keyakinan filsafat Barat—dari John Locke hingga Gilles Deleuze & Felix Guattari—bahwa manusia itu tidak mempunyai cetak biru primordial, Islam mengajarkan bahwa manusia itu diciptakan untuk menjadi khalifah dengan cara mencari, menemukan dan menjalankan misi hidup yang berbeda satu sama lain per individu. Inilah identitas dan autentisitas, dalam ajaran agama Islam, yang ditargetkan kepada manusia. Misi hidup tersebut tersimpan di ruh dan jiwa (nafs) manusia.

Namun, ketika ruh dan jiwa tersebut ditiupkan ke dalam tubuh manusia, terjadilah proses keterjatuhan. Ruh dan jiwa terhijabi oleh betotan hasrat-hasrat tubuh. Akibatnya, sebagian terbesar manusia kemudian hanya menjalani hidup dengan tubuh dan persona psikis saja. (Persona psikis adalah “jiwa” bentukan kehidupan dunia yang bisa ditelusuri sejarah pembentukannya.) Praktis, misi hidup—yang inheren di dalamnya khazanah diri yang unik dan orisinal—tidak terejawantahkan secara kongkrit.

Sementara persona psikis itu lebih menyerupai tanah liat. Ia bisa dibentuk menjadi apa pun, sehingga bisa dimengerti kenapa para pemikir Barat meyakini bahwa manusia itu tidak punya cetak biru primordial. Dengan kondisi bisa dicetak menjadi apa pun itulah maka kebanyakan manusia mengarahkan hidupnya memecah ke berbagai arah, bukan terfokus menuju satu titik, yaitu misi hidupnya. Namun, secara pengalaman, siapa pun bisa merasakan jejak-jejak misi hidup itu di tataran tubuh dalam bentuk energi minimal. Bahwa tidak semua orang memiliki energi minimal untuk mudah menjadi cemerlang di bidang tertentu.

Ketidaksesuaian antara yang dipikirkan dan yang dilakoni yang bersumber dari tubuh dan persona psikis dengan yang seharusnya bersumber dari jiwa dan ruh adalah permasalahan yang lebih mendasar lagi dalam wilayah agama. Namun, perkara ini paling sering dilupakan justru di kalangan agama sendiri (yang seringkali terkesan lebih sibuk menuding-nuding orang lain sesat).[]